第二回「形に強くなろう(1)」<初心者向け>

2020/01/29

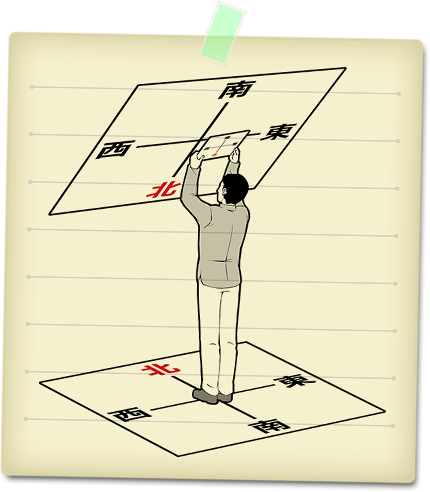

麻雀のゲーム進行は、親を起点として時計の針と反対に東南西北と回ります。

一旦覚えてしまえば、何の違和感もないかもしれませんが、方向感覚の鋭い人ならば(笑)何か変だなと思うのではないでしょうか。

地図ならば、北を上にすれば右側が東、左側が西のはずですが、麻雀では東西が逆になっているのです。

紙に麻雀式に東、南、西、北を時計と反対回りに書いてみましょう。間違いなく、地図としてはおかしいですね。

しかし、この紙を天井にかざして見てください。あれれ、不思議なことに正しい方位になっていませんか。つまり麻雀の方位は、見上げた空、天体の世界の方位を示していると考えられますね。そもそも、古代中国で天体の動きをもとにしてできた気学の影響を受けていると言われる麻雀ですから、かなり説得力のある説です。

リアルでプレーするとき、初心者は結構、逆回りでやってしまうものですが、その点でもネット麻雀は間違えようがないので安心ですね。

さて、前回、麻雀教室の入門コースでは4枚麻雀で雀頭+1メンツでのアガリを目指す練習をすると言いました。これに慣れたら、次はもう1メンツ増やして雀頭+2メンツのアガリを目指す7枚麻雀をやっていただきます。

これが実はかなり勉強になります。なにしろ、7枚あれば多面待ちのパターンも色々出てくるし、基本的なセオリーを簡単に学べるチャンスでもあるのです。

まずA図を見てください。(7枚麻雀には手役はありません)

アタマの候補として![]() があります。そして今、孤立している

があります。そして今、孤立している![]() に

に![]() がくっついてリャンメンができました。こんなとき、初心者が切ってしまいがちなのが

がくっついてリャンメンができました。こんなとき、初心者が切ってしまいがちなのが![]() です。端牌だからでしょう。

です。端牌だからでしょう。

しかし、![]()

![]()

![]() と残しておけば、

と残しておけば、![]() と

と![]() のどちらかがくれば1メンツ完成となるリャンカン(リャンメンカンチャン)という形なのです。ならば、ここは

のどちらかがくれば1メンツ完成となるリャンカン(リャンメンカンチャン)という形なのです。ならば、ここは![]() を切っておくほうがテンパイチャンスが広いですね。このカンチャンがふたつ合わさっているリャンカンという形は、メンツを作る上でリャンメンと同じくらいとても大切な形になりますのでぜひ覚えておいてください。

を切っておくほうがテンパイチャンスが広いですね。このカンチャンがふたつ合わさっているリャンカンという形は、メンツを作る上でリャンメンと同じくらいとても大切な形になりますのでぜひ覚えておいてください。

ということで、ここは![]() を切っておくほうがテンパイチャンスが広いですね。

を切っておくほうがテンパイチャンスが広いですね。

次は、このリャンカンの応用編です。B図をご覧ください。

ソーズで1メンツとリャンメンがあり、あとはアタマと思っていると、このままツモ切りしそうな![]() でしょう。

でしょう。

しかし、![]() を引いたことにより、ソーズの形が元々あった

を引いたことにより、ソーズの形が元々あった

![]()

![]()

![]() +

+![]()

![]()

だけでなく下記の

![]()

![]()

![]() +

+![]()

![]()

![]()

という形にもなっていて、言わばリャンカンが隠れているようなものですね。

元々欲しかった![]()

![]() のほかに

のほかに![]() がきても2メンツ完成になるのです。

がきても2メンツ完成になるのです。

これを見逃して![]() を切った後に

を切った後に![]() をツモってきて「ソーズが3メンチャンになった」という喜びもつかの間、先に

をツモってきて「ソーズが3メンチャンになった」という喜びもつかの間、先に![]() を捨てているので「気づけばフリテン」ということになってしまうのです。この「リャンメン+リャンカン」という形も覚えておかなければならない実戦でよくある形の1つです。

を捨てているので「気づけばフリテン」ということになってしまうのです。この「リャンメン+リャンカン」という形も覚えておかなければならない実戦でよくある形の1つです。

さらにA図とB図の応用編がC図。

![]() と

と![]() と

と![]() はどれも同じように孤立した端牌に思えるかもしれませんが、それぞれの「7」を引いてきた時のことを考えると、実はちょっと異なるのです。何が違うのか1つずつ解説していきましょう。

はどれも同じように孤立した端牌に思えるかもしれませんが、それぞれの「7」を引いてきた時のことを考えると、実はちょっと異なるのです。何が違うのか1つずつ解説していきましょう。

まず、ソーズですが、![]()

![]() という形になりましたから、

という形になりましたから、![]() がくれば

がくれば

![]()

![]()

![]()

となり、A図で覚えたリャンカンという形になりますね。

次にマンズですが、![]() がくると

がくると

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

となり、![]()

![]() のほかに

のほかに![]() も受け入れられる、B図で出てきた「リャンメン+リャンカン」の形となります。

も受け入れられる、B図で出てきた「リャンメン+リャンカン」の形となります。

![]() だけは

だけは![]() がきても単なるカンチャンが残るだけですから、

がきても単なるカンチャンが残るだけですから、![]() から切るのがちょっとだけ良さそうですね。

から切るのがちょっとだけ良さそうですね。

実戦では、次に何がくるかわからないので、ちょっとの差はあまり感じられないのですが、知っているのといないのでは、やはりトータルでは大きな差となって出てきてしまうのです。

以下の手牌から何を切りますか。すべて東1局西家4巡目とします。

第1問

![]() 。

。![]() と

と![]() は同じように見えても、マンズはツモ

は同じように見えても、マンズはツモ![]() で

で![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() の好形となるから、

の好形となるから、![]() を残して先に

を残して先に![]() を切る。

を切る。

第2問

![]() 。ピンズはリャンカン、ソーズも

。ピンズはリャンカン、ソーズも![]()

![]()

![]() は

は![]() と

と![]() を受入れられるので、マンズをリャンメンに決める

を受入れられるので、マンズをリャンメンに決める![]() 切り。裏目はツモ

切り。裏目はツモ![]() だけ。

だけ。

第3問

![]() 。

。![]() 切りだと受入れは

切りだと受入れは![]() しかない。

しかない。![]() を切れば、

を切れば、![]()

![]()

![]() のリャンカンが残って

のリャンカンが残って![]() と

と![]() が受け入れられる。

が受け入れられる。

第4問

![]() 。

。![]() と

と![]() の比較。

の比較。![]() を切るともう1枚の

を切るともう1枚の![]() が遊んでしまうが、

が遊んでしまうが、![]() を切ると

を切ると![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() のリャンメンカンチャンができる。

のリャンメンカンチャンができる。

第5問

![]() 。

。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() の形は

の形は![]() も

も![]() も受けられる形。

も受けられる形。![]() を切ると

を切ると![]() のみの受け入れとなる。

のみの受け入れとなる。